心流

心流:高手都在研究的最優體驗心理學1Mihaly Csikszentmihalyi. Flow: The Psychology of Optimal Experience.

不論男女,對幸福的渴望都勝過一切

—— 亞里斯多德《Nicomachean Ethics》

追求快樂 (慾望) 是一種生理反射 (本能)

吃東西感到快樂 (食慾) ,是為了確保身體獲得營養

性愛上的愉悅 (性慾) ,是為了確保能傳宗接代

內在經驗的最佳狀態

內在經驗的最佳狀態,發生在意識擁有秩序的時候。

要達到這種狀態:

- 必須將全部的精神能量 (注意力) 投注在一個符合現實的目標

- 自身技能與行動機會可以互相配合

這樣可以讓一個人將注意力完全放在手上的事,暫時忘卻其他事情,藉以建立意識秩序。

解析意識

意識的極限

一個人一生能經歷的事是有上限的;因此,篩選進入意識的資訊這件事就變得非常重要;它們事實上決定了我們的生命內容和品質。

精神能量 (注意力)

資訊要進入意識有兩個管道:

- 刻意將注意力集中在它上面 (由內而外)

- 基於生物或社會指示 (由外而內)

注意力和意識一樣是有極限的,如何有效運用這樣無價的資源?懂得掌控意識的人,必定具有隨時可以集中注意力的能力:「在追求目標的過程中全神貫注,不受其他事物分心」。具備這種能力的人,即使在平凡的日常生活中,也能感到樂趣無窮。

注意力可以決定哪些事會出現在意識中,我們也需要注意力來執行發生在意識裡的其他心靈活動 (記憶、思考、感覺、決定…等) ,所以我們把它視為一種精神能量:沒有這股能量我們就成不了事,而做事會消耗這股能量。

使用這種能量的方式,我們創造了自己。我們的記憶、想法、感覺都由它塑造。

這股能量也是我們控制、受我們支配,它成了我們試圖趕善經驗品質時最重要的工具。

如何使用注意力建立意識上的秩序,實現個人目標?

進入「自我」

{ 目標意圖 ⇔ (如何架構)注意力 ⇒ 經驗 } ⇒ 自我

意識失序:精神熵2熵:用於計算一個系統中的混亂的無序程度。

外來資訊 → 意識 =(威脅)⇒ 目標 ⇒ 內在失序 / 精神熵3精神熵:意識失序而導致自我出現一片混亂而影響效率的情形。

意識秩序:心流 (最優體驗)

精神熵 ⇐相反⇒ 最優體驗

最優體驗

處於最優體驗的人會感到與目標一致的資訊不斷進入到意識裡,精神能量也會源源不絕,沒有任何需要擔心的事,也沒有理由懷疑自己做得是不是恰當。如果真停下來想想自己的狀況,得到的證據會是鼓舞人心的「你做得很好」。這樣正面的回饋可以讓自我更加茁壯,於是有更多注意力投入於內在與外在環境。

最優體驗是一個人把所有注意力毫不保留的用在追求個人目標上,沒有任何脫序現象,也沒有任何威脅需要防患。這種狀態稱為「心流體驗」或精神負熵 (negentropy)。擁有心流體驗可以讓一個人發展出更剛強、更有自信的自我,因為他們比較能順利的將精神能量用在他們選擇追求的目標上。

自我的複雜性4複雜性:一個人意識中的資訊特化和整合的程度。複雜性高的人可以存取精準獨立的資訊,並找到它們之間的關係(例如:慾望、想法、價值、行動是分開的,但是之間不會互相衝突)。與成長

特化 (differentiation):讓個體發展出獨特性,把自我和其他人區隔開

整合 (integration):個體超越自我觀念與實質,與他人連結

成長

體驗心流後的自我特化性會提高,會變得比過去更複雜,這種自我漸趨複雜的過程稱為成長。

每一次的心流體驗,都會讓一個人成為更趨獨特的個體,更加不可預測,擁有的技能也更屬難得。因為克服挑戰後,一個人會覺得自己的能力變強,技能也增進了。

複雜性還有另一個層面,意味著不同自主部件的整合。每個零件都有它獨特的功能,只有彼此相連結時,才能發揮最好的特性。缺少了整合,一個高度特化的體系也只是混亂中的混亂。

心流可以幫助自我進行整合,因為處在心流狀態中的個體擁有深層注意力,所以意識會異常的有秩序。不管是心思、意念、情感,全都投注在同一個目標上,整個體驗都是和諧的。在心流狀態結束時,會覺得自我比過去更加「完整」,不只對內這麼覺得,對他人、甚至整個世界也都如此。

- 趨於特化、欠缺整合的自我:或許有很高的個人成就,卻有陷入過度自我中心的風險

- 光是建立在整合基礎的自我:或許有良好的人際關係和安全感,卻缺乏了個人的自主性

⇒ 只有在「特化」和「整合」投入均衡的精神能量的人,才能反映出自我應有的複雜性,避免自私或過度順從。

體驗心流會讓人變得複雜,唯有除去其他雜念與動機,單單為了做一件事而做它時,才能整合並提高自己的複雜性。

樂趣與生活品質

我們可以用兩個策略來改善生活品質:

- 改變外在環境 (使其符合我們的目標)

- 改變自己體驗外在環境的方式 (使其更貼近我們的目標)

這兩個策略必須雙管齊下才能發揮最大效用

享樂與樂趣5亞里斯多德《尼各馬可倫理學》

享樂

指一個人意識上的資訊告訴他:「生物需求或社會制約的期待已經得到滿足了」

樂趣

- 不只是達到原有的期待、滿足某種慾望或需求而已,它們還會帶來超乎計畫、甚至想像不道的感受

- 具有向前發展的特性,會帶給人新鮮感與成就感

享樂與樂趣的差別

- 可以不費任何精神能量就得以享樂;

但是想要感受樂趣必須付出相當代價。 - 享樂就像雲煙,不會使人有所成長;

唯有面對挑戰性的新目標,投入大量精神能量,才能提高複雜性。 - 樂趣和成長的連結會隨著時間淡化:

當「學習」成為負擔,獲得新技能所得到的興奮也會變少。一個過於自滿的人,就會因此認為把精神能量花在新事物是浪費 (除非可以得到外來的獎賞)。

就這樣,生活不再有樂趣,享樂成為正向經驗的唯一來源。

樂趣的元素 (促使最優體驗發生的精神條件)

1. 從事一件艱難,但有機會成功的事 (有技能需求的挑戰活動)

絕大多數的最優體驗,都是發生在一連串有目標導向,且規則清楚的活動上。

從事這些活動時,除了需要投入大量精神能量,還必須具備適當的技能。

樂趣只發生在行動機會與個人能力相當的時候。

不過,如果我們一心只想達成目標 (如:打敗對手),而非把重點放在自己的表現時,樂趣將不復存在。

只有追求自我、精益求精,才能洋溢樂趣。要是把達成目標當成唯一目標,就不再有趣了。

如何將生活上的瑣事轉換為對個人有意義的活動,並帶來最優體驗?

重新安排這些瑣事,為其找到目標、規則等製造樂趣所需的元素。

2. 必須全神貫注 (行動與意識的結合;完全投入,人事和一)

當一個人面對的挑戰,逼得他必須使出渾身解數時,注意力就會完全被這個活動吸引,整個人投入在當中,不留下任何精神能量去處理其他不相關的資訊。

⭐ 3. & 4. 明確目標 和 立即的回饋

目標明確、且有立即的回饋,是心流體驗中讓一個人全然投入的原因。

只要將精神能量投入在與目標相關的事上,幾乎所有回饋都可以帶來樂趣。

清楚自己的目標,懂得欣賞此活動的回饋,才能從中獲得樂趣。

網球選手的目標和回饋都非常明確:

「把球打回對方場上」、「擊球的表現好壞與否」。

有些活動的目標和回饋則需要長時間的進行,

例如種植,雖然需要等待,

但是看著作物一天天成長,也是種非常有力的回饋。

有些創造性活動 (如:作曲) 的目標不是一開始就十分明確,

當事者必須有強烈的個人知覺,清楚知道自己想要的是甚麼。

大部分的回饋也不如攀岩者「我不要掉下去」那麼明白。

例如藝術家作畫,以及其他與創意有關、沒有絕對對錯的活動。

活動本身的回饋 (如:贏球) 本身其實不是那麼重要;

這些資訊真正的價值在於它們的象徵意義:「我成功達到目標了」。

這樣的認知可以在我們的意識建立秩序、強化自我。

5. 因為專注於手上的工作 (全心投入) ,容易忘卻平時的擔憂和挫折

為了獲得樂趣,一個人必須全神貫注在手上的事,

沒有多餘的心思去思考不相關的資訊,於是在當下能忘卻生活中的所有不愉快。

6. 帶來樂趣的經驗讓人覺得對自己的行動有掌控權

掌控感的悖論

可以帶來樂趣的休閒活動 (如:下棋、運動…等) ,

與時時需要警惕的一班生活還是有很大的差距。

心流體驗往往會牽涉到一種掌控感,

不像真實生活中,有那種隨時會失去掌控感的擔心。

樂趣與掌控感

有一些極度危險,但仍讓人感到樂趣的活動 (如:滑翔翼、賽車…等) ;

真正讓人感到樂趣的並不是活動本身的危險性,而是他們降低風險能力的提升。

可以帶來心流體驗的活動,即使極度危險,

都在引導從事者發展足夠的技能,好讓發生失誤的機率降低。

真正帶給人們樂趣的不單是掌控感,而是在困難的環境下握有掌控權。

如果不捨棄保護性常規帶來的安全,就沒辦法感受到這種握有掌控權的感覺。

只有無法預知結果的狀況下,憑著自己的力量去影響結果,

一個人才知道自己是否真的握有主導權。

有一些活動 (賭博) 的勝負,很大部分取決於隨機結果,個人技能等級能影響的程度很低;

但是參與這種活動的人,主觀地認為勝負關鍵取決於自己的技術,他們的技能扮演著重要的腳色。

所有可以帶來樂趣的活動幾乎都會讓人不知不覺中上癮

當人沉溺於某種活動的樂趣,對其中的掌控感產生依賴,無法關注其他活動時,

反而失去了最終的掌控:「決定意識內容的自由」。

所有心流活動都潛在這一負面價值:

它們可以藉由建立心靈秩序來改善經驗品質,

但是它們同時也會引起上癮,

這時候,自我會成為某種特定秩序的俘虜。

7. 進入忘我的境界 (但心流體驗結束後,自我的感覺會再度出現,而且更趨強烈)

消失的自我意識

當一個人全神貫注於某種活動時,

就沒有足夠的注意力考慮它們的過去、未來、或是任何與當下不相關的刺激。

其中一件從我們意識中消失的東西特別值得一提,

因為我們平常實在花太多時間去想他了,那就是自我。

專注在自己身上這件事消耗了我們大量的精神能量,

它讓我們在日常生活中不斷感受到威脅。

威脅一旦出現,我們便得在意識中檢視它嚴重與否、以及接下來該如何面對。

每一次事發之後,我們就得消耗精神能量去幫助意識恢復秩序。

在心流當中,我們沒有餘力對自己緊迫盯人,

因為這些可以帶來樂趣的活動目標明顯、規則明確,

提供的挑戰又與我們的能力相稱,所以我們受到威脅的機率不高。

自我雖然在意識中缺席,

但不代表處於心流中的我們就不在支配自己的精神能量了,

也不代表一個人不知道自己在生理上或心理上發生了什麼事。

缺乏自我意識不代表自我也跟著消失,更不代表意識缺席了,

應該是在意識中不再感覺自我 (意即只是失去那些用來代表自己的訊息) 。

暫時忘記自我是一件很令人嚮往的事,

只有不費心思想著自我時,我們才有機會擴大對自我的認識。

唯有放下自我意識,一個人才能超越自我,突破自己 (所設) 的界限。

這是與其他事物密切互動得到的真實經驗,

藉著親密的互動,我們與那些原本外來的實體,有了一種難能可貴的結合感。

當一個人投注所有精神能量與其他事物互動,

就會進入未曾感受過的更大的行動體系中,

這個體系是按著活動規則建立的,

它的能量來自當事人的注意力。

當自我與周遭世界的隔離感消失後,會伴隨著一種與環境結合的感覺。

個人不但成了當中的一部分,還跨越了自我的界限,

造就出比原本要複雜許多的自我。

這樣的自我成長只會出現在可以產生樂趣的活動中,

也就是有行動機會,同時要求技能不斷精進的活動。

在心流中失去自我後,卻能產生更強大的自我,

拋下自我意識是建立更強的自我概念的先決條件。

一個人面對挑戰、督促自己提升技能,做出最好的表現。

這當中,沒有機會思考如此做對自己的影響,

要是還有餘力去感受自我的話,這個經驗的深度就不夠深了。

等活動結束,自我意識恢復了,

再去回想,就會發現自己跟那個心流體驗前的自我不一樣了,

現在的自我因為擁有新技能和新成就,變得更豐盛了。

8. 對時間的感覺會受影響 (數小時感覺像幾分鐘 或 幾分鐘又感覺像數小時)

談心流體驗時人們經常提到,他們對時間的感受與平常不一樣;

一般來說,大家的反應都是時間過得快多了,

但是偶爾也會出現剛好相反的狀況,

例如一個高難度的芭蕾舞旋轉只花了不到一秒鐘完成,

但舞者卻感覺像是幾分鐘,像是時間凍結了一般。

在時間扮演重要關鍵的活動中 (如:賽跑),

「準確估算時間」成了在這類活動中要脫穎而出所不可或缺的技能,

也就「準確估算時間」是在這類活動中獲得樂趣必備的條件。

⭐ 自成目標 (活動本身即是活動的目標) :

將注意力專注在自成目標過於外在導向

最優體驗有一個關鍵元素 —— 活動本身即是活動的目標。

自成目標 (autotelic; auto:自我, telic: 目標) 指的是一種自我滿足的活動,

做這個活動的目的,不是期待能在未來獲得甚麼好處,

而是這個活動本身就是一種獎賞。

我們平時做的事,

很少單純是自成目標,或是完全外在導向 (exotelic),

通常是兩者的結合。

有些我們一開始不願意,但是逼不得已、非做不可的事,

在經過一段時間後,也可能令人驚覺當中的回報竟如此之大。

不只小孩,有時大人也是如此,

在從事一件需要重建注意力的任務時,需要外來的獎賞加持。

自成目標的經驗與我們平常生活中的感受非常不一樣,

它讓我們日常生活中所做的事,頓時失去了意義,

因為我們要不是被迫去做這些事,就是為了將來可能獲得利益而做。

就這樣,生命就在一連串的無聊和焦慮中度過,個人對它鮮有掌控能力。

自成目標的體驗 (或心流體驗),可以將我們的生命昇華到另一個境界。

以參與取代疏離,以樂趣取代無趣,

無助感變成了掌控感,精神能量強固了自我,

大家不再只是為了外在目標而努力。

當現有經驗就可以帶來無窮的回報,

我們也就不需要把希望都放在不可預知的未來。

心流會令人上癮,

但是「水能載舟,亦能覆舟,它既有用,卻又危險。

![]()

![]()

![]() 至於危險這個問題怎麼解決,我們已經找到了答案:學會游泳」6“Water can be both good and bad, useful and dangerous. To the danger, however, a remedy has been found: learning to swim.” —— Democritus 。

至於危險這個問題怎麼解決,我們已經找到了答案:學會游泳」6“Water can be both good and bad, useful and dangerous. To the danger, however, a remedy has been found: learning to swim.” —— Democritus 。

我們要學的,是「判斷甚麼是對我們有益的心流,甚麼又是對我們有害的」,

讓前者盡可能發揮,對於後者則盡量避免。

學習在每天的生活中獲得樂趣,但同時不剝奪他人獲得樂趣的機會。

心流的條件

基本現實7Schütz, A. (1973). On multiple realities.

常識性的日常生活世界 (The Common-Sense World of Everyday Life)

人類與遊戲8Roger Caillois, Les jeux et les hommes.

競爭性遊戲

投機性遊戲:賭博

眩暈性遊戲:高空彈跳、雲霄飛車、酒精

模仿性遊戲:舞蹈、戲劇、藝術

藉由遊戲突破日復一日的基本現實 ── 探索 & 創造

- 競爭性遊戲:

為了面對挑戰而提升技能 - 投機性遊戲:

- 鬥志

- 掌握未來

- 眩暈性遊戲:

以人工方式強制改變意識 - 模仿性遊戲:

以不同身份豐富自己的體驗

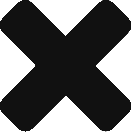

⭐ 心流:保持挑戰與技能的平衡

挑戰 > 技能 → 焦慮 (anxiety)

技能 > 挑戰 → 無聊 (boredom)

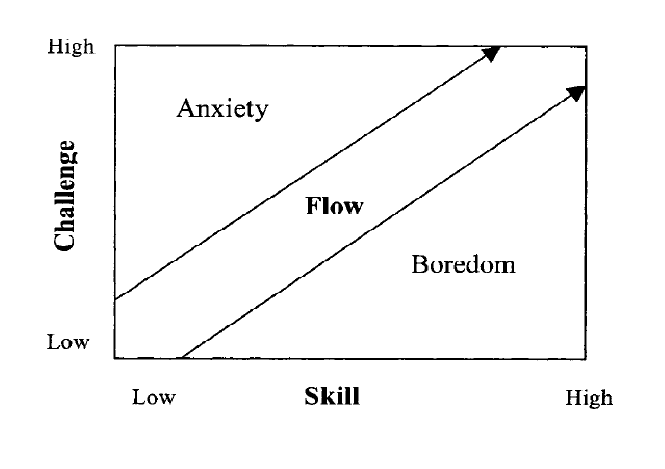

八通道模型 Eight-Channel Model (of Flow)

| 低技能水準 | 中技能水準 | 高技能水準 | |

| 高挑戰難度 | 焦慮 (anxiety) | arosal | 心流 (flow) |

| 中挑戰難度 | worry | control | |

| 低挑戰難度 | apathy | 無聊 (boredom) | relaxation |

心流體驗的第二個條件:自得其樂的性格 ── 重組意識的能力

阻礙心流體驗的障礙

注意力缺乏

刺激過度 (stimulus overinclusion) ⇒ 失樂症 / 快感缺乏 (anhedonia)

社會脫序 (anomie)9Emile Durkheim

- 行為準則紊亂:大眾不確定哪些行為是被允許的?哪些是禁忌?

- 大眾價值觀模糊:個人的行為變得難以捉摸

- 缺少社會規範帶來意識秩序 ⇒ 人們變得焦慮

過度僵化的注意力

自我意識過剩 / 自我中心

社會疏離 (alienation)

社會成員因為社會體系的牽制

做出無助自己目標的行為

不斷重複了無新意的事 (排隊、滑手機、追劇、作業感高的工作)

⭐ 如何變得擅長感受心流:能有彈性地控制注意力

將絕望的客觀環境轉換為主觀可掌控的體驗

注意環境中的細節,把握機會

設定適當的目標,藉由得到的回饋密切監控事情進展

一旦達成目標,便安排複雜度更高的挑戰

令人無法動彈的逆境 ⇒ 尋找 (不受外力影響的) 新方向,重獲掌控感

所有抱負都落空 ⇒ 找一個能重組自我的有意義的目標

Last Updated on 2025/12/05 by A1go